冷凍庫を探ったら開封したまま飲みかけの抹茶の缶がいくつか出てきて、最近はそれらを飲み比べしている。飲み比べというとかっこいいのだけど、実際はそこまででもない。とはいえせっかくのんだ抹茶のことを自分だけに留めておくのももったいないような気がしたのでブログに書いていこうと思った。自分自身新たに抹茶を買おうという時にはその抹茶がどういうものかというのは買う前にも多少は知りたいものである。だって抹茶の種類というのは本当にいっぱいあるのだ。とはいえ、ネットで検索してもお茶の感想が書かれたブログというのは少ない。少ないなら自分で書こうというのも、きっかけの一つだ。

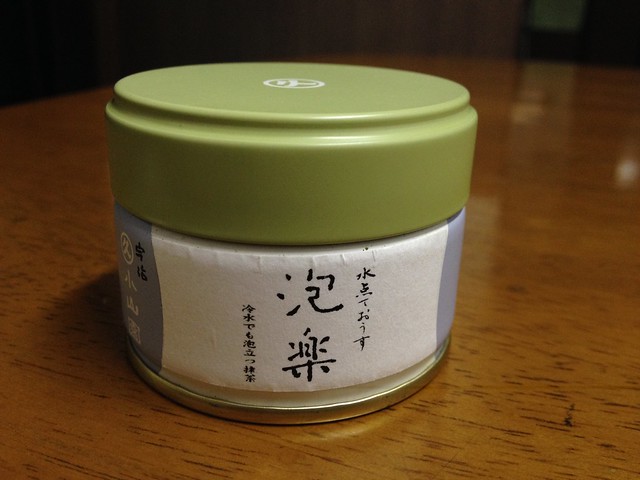

今日点てたのは、丸久小山園の泡楽というお茶だ。実は二年前の夏に買ったままになっていたもので、賞味期限も切れている。切れてはいるけれど冷凍庫に入っていて蓋を開けたところきちんと鮮やかな緑色で悪くはなっていないようだった。

丸久小山園のサイトにあるとおり、泡楽は冷水で点てるための専用の抹茶だ(20グラムで945円)。見た目にも分かる通り、普通の抹茶よりもちょっと粒子が大きくてサラサラしている。まったくダマになっていない。いつもなら缶から出した抹茶は茶こしでふるってから点てるのだけどそんな必要は全くない。

はじめに冷たい水で点てた。冷たい水でも泡がたつと書かれているけれど、あまり泡は立たなかった。これはお茶が賞味期限切れで古いからかもしれない。新しい泡楽でもう一度試してみる必要がある。味の方もあまり薄くてわからなかった。ちょっと濃い目に点てるのがいいかもしれない。

二杯目は温かい湯で点てた。そうするとしっかりといつもどおりの泡が立って、お茶の香りもただよってきて、味も抹茶らしかった。どちらかというと旨味や甘味よりも渋みを感じるサッパリとした後味だった。生菓子や、甘い金平糖などの後でとくに美味しく感じそうだ。なかなか良かったので、とりあえず今は寒い時期でもあるし、泡楽には申し訳ないけれど、温かいお湯で点てて飲みたいと思う。冷たいだけでなく、温かいお湯でも美味しいというのはそれ自体いいことだろう。

冷たいお茶を美味しく点てるというのはそうとう難しいことなのだろう。もしかすると、冷たいお茶というのはアイスコーヒーのような要領で、一度濃い目にお湯で点てて、それに氷を足して冷やして飲むものなのだろうか。それも試してみよう。でも、私個人の意見としては、冷茶というのはたとえば外に出かけていて、火が起こせなかったりお湯が手に入らないという時に、水で点てて飲みたいというものだと思うのだ。それが冷茶が一番求められるときなのじゃないか。とするとやっぱりお湯で点てて氷で冷やすというよりは冷たい水で点てたいし、それで美味しい抹茶がほしいなと思う。